4 мая 1935 года Иосиф Сталин произнес фразу, которая мгновенно стала крылатой и которая до сих пор остается актуальной: «Кадры решают все». Произносил он ее, выступая перед молодыми командирами Красной Армии, но имел в виду и представителей мирных профессий. На самом деле, кадров, особенно руководящих, тогда катастрофически не хватало: представители прежней, царской, элиты были отстранены от управления, а новую советскую элиту в стране вырастить еще не успели. Если в городах этот вопрос худо-бедно решался, то в деревнях дело обстояло совсем худо: мало того, что уровень образования по понятным причинам на селе был низким, так еще и крестьяне, будучи от природы людьми осторожными, к любым резкими переменам относились с опаской и пассивно (иногда, впрочем, и активно – в 30-х в окрестностях Орска происходило несколько «кулацких мятежей») сопротивлялись вводимым властями новшествам…

А время-то было горячее, требовалось срочно налаживать в деревне новую жизнь. И для этого требовались новые руководители: грамотные, решительные, и, конечно, идеологически подкованные. Проще говоря, нужна была новая сельская элита. И власть принялась за ее создание. Все в том же 1935 году из Оренбурга в Орск прилетело известие: облисполкомом организовываются заочные курсы будущих руководителей, необходимо срочно направить на учебу перспективных товарищей:

Бумага, которая, очевидно, переполошила орских чиновников. В то время «игнорирование директив» могло обернуться очень неприятными последствиями

Так выглядели удостоверения в 1935 году

Заявление от кандидата на обучение

Телеграмма от оренбургских властей. Подписана Васильевым и Цвилиховским – пока они еще большие начальники, но очень скоро обоих расстреляют за измену Родине

Чтобы поступить на курсы, кандидатам необходимо было сдать экзамен на знание русского языка. Критерии подробно перечислены в официальном документе:

От поступивших на массовое отделение курсов Советского Строительства требуются следующие знания по русскому языку:

1. Умение читать, не искажая слов, и понимать прочитанное, самостоятельно разбираясь в сложном тексте.

2. Умение писать разборчиво и понятно для других, не сливая вместе слов и не пропуская букв.

Испытания по русскому языку организуются в следующем порядке:

1. Проверка письма – испытуемым дается несложный диктант (текст в приложении).

2. Проверка чтения – каждому из вновь поступивших на курсы предлагается прочитать небольшой отрывок из художественного произведения и задается один-два вопроса по прочитанному.

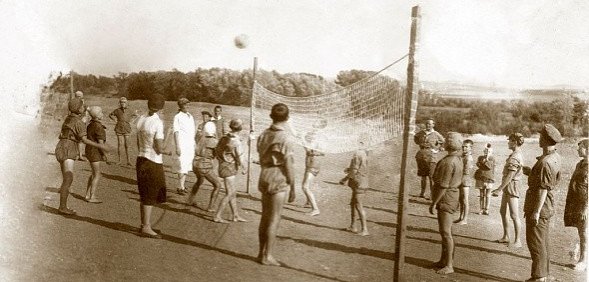

1931 год, орский отряд, подавлявший кулацкие мятежи в окрестных селах. Фото ОКМ

Кандидаты, прошедшие испытания, приступали к самостоятельной домашней учебе по выданным в Оренбурге пособиям. Она проводилась в три этапа (очевидно, в конце каждого из них и проводилась пятидневная оренбургская «конференция» – что-то вроде сессии у нынешних студентов-заочников).

Первая ступень – общеобразовательные дисциплины. Это русский язык, арифметика и основы агрозоотехники. То есть на этом этапе будущих руководителей учили грамотно (и разборчиво!) писать, считать и разбираться в вопросах сельского хозяйства.

Вторая ступень – общетеоретическая. Сначала обучающийся должен был пройти курс «политграмота», а затем – «основы Ленинизма».

Судя по всему, именно политграмоте уделялось внимание особое: курс обучения расписан очень тщательно. Давайте и мы остановимся на нем поподробнее.

Например, изучались курсантами такие темы:

«Как жили рабочие в России до пролетарской революции и как сейчас живут рабочие в капиталистических странах?»

«В борьбе с какими врагами вырос и окреп большевизм?»

«Почему кризисы являются постоянными спутниками капитализма?»

Сталин, Рыков, Каменев и Зиновьев за 10 лет до того: еще не враги, а единомышленники

Содержались в курсе и вопросы, так сказать, с двойным дном. Шел 1935 год, это было время борьбы за власть внутри партии, время, предшествовавшее годам «Большого террора». И в учебном плане, конечно, это тоже нашло свое отражение:

«Какую позицию в борьбе против Ленина занимал Каменев?» Это вопрос вроде бы по дореволюционной истории партии, но в 1935 году он был актуален как никогда: до смерти Ленина Лев Каменев занимал очень важное положение в партии но после, в 1925 году, когда после смерти вождя внутрипартийная борьба обострилась, выступил против Сталина и прогадал – в 1934 его арестовали, а летом 1936 расстреляли; тогда, в 1935, он содержался в тюрьме, и было важно доказать: мол, он и с самого начала выступал против истинных большевиков – в первую очередь Ленина, конечно.

«Что предлагал Троцкий в отношении вооруженного восстания накануне октября 1917 года?» Тут примерно то же самое: создатель Красной Армии Лев Троцкий «оказался» предателем, и, доказывали авторы курса истории, изначально им был.

«Что пророчили партии контрреволюционные троцкисты, зиновьевцы и правые оппортунисты и к чему привела ленинско-сталинская политика партии в деревне?» Посыл все тот же: Григорий Зиновьев, который вступил в партию еще в 1901 году, а в 1907 на Лондонском съезде набрал столько голосов, что оказался на втором месте после Ленина, тоже изначально был не искренним большевиком, а политическим оборотнем; а вот Сталин ведет истинно ленинскую линию – собственно, она у них одна на двоих, общая.

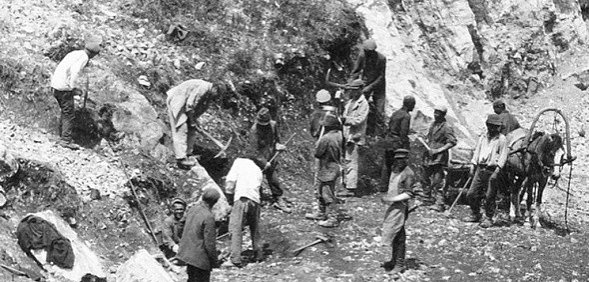

1934 год, подвозка стройматериалов на площадку Локомотивстроя. Фото ОКМ

И уже на третьей ступени курсанты допускались к изучению специальных дисциплин – экономика, право, бухгалтерия, делопроизводство и т.д. В учебном плане они обозначены так:

-

Сов. государство и сов. строительство

-

Совхозно-колхозное строительство

-

Революционная законность

-

Культурное строительство

-

Местный бюджет и финансы

-

Учет и отчетность сельсоветов

По окончании курсов, как и было обещано, добросовестным ученикам выдавали удостоверения. Их в архиве, увы, не сохранилось, но зато есть все в той же папке экзаменационная ведомость с отметками выпускников 1937 года, причем их уже не 12, как в первом наборе, а 23 – видимо, «лифт» заработал-таки:

Ни одной отметки «отлично», но несколько – «о. хорошо»

Урал56.Ру благодарит за помощь в подготовке материала филиал ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в городе Орске и лично директора Инну Ершову, а также МАУК «Орский краеведческий музей» и лично методиста Анастасию Симонову.