В 30-х годы прошлого века в СССР наблюдался настоящий физкультурный бум: правительство молодой страны, создавая нового человека, прививала ему любовь к здоровому образу жизни. В городах устраивались спортивные парады, по площадям и улицам маршировали колонны пловцов, боксеров и гимнасток; в села, которые настороженно принимали изменения, направлялись отряды физкультурников-агитаторов (о таких рейдах орских спортсменов в окружающие деревни мы уже рассказывали). Но в самом Орске условия для занятий спортом были не очень комфортными… И городское руководство решилось на эксперимент.

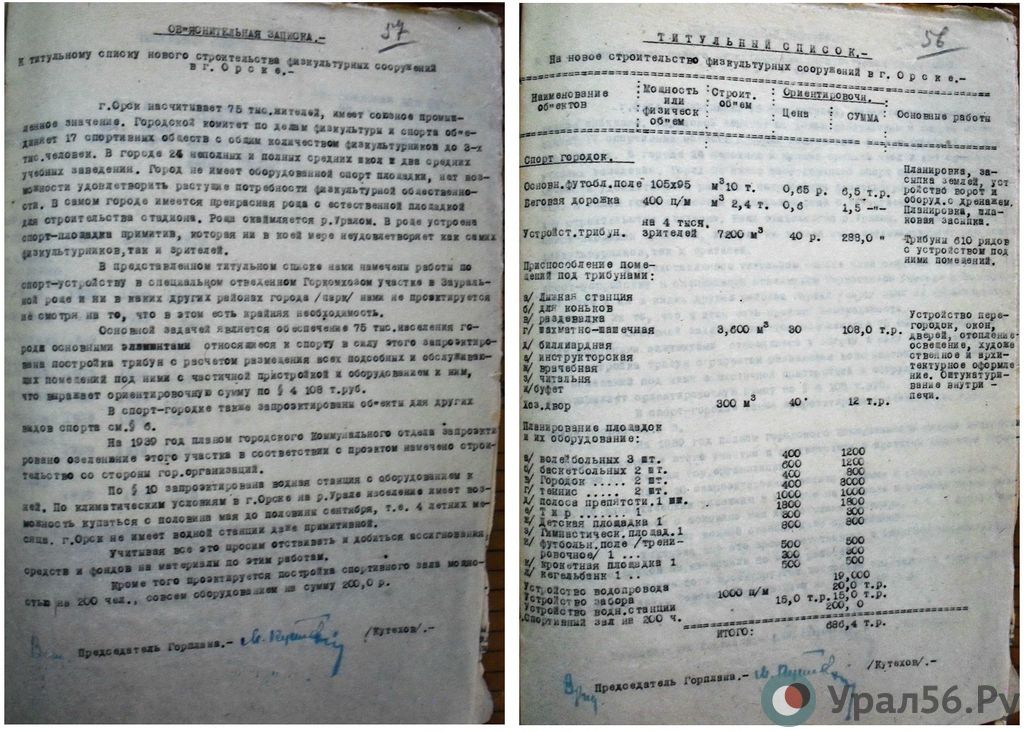

Письмо и смета при нем

Руководство горсовета при поддержке горкома партии разработало план строительства спортивного городка. Это был огромный комплекс, равного которому в Орске нет до сих пор… Обсчитав предстоящие расходы, чиновники пришли к выводу, что им потребуется 4,1 млн рублей. Сумма по тем временам огромная, фантастическая, но ведь и цель-то какова! Нужно было финансирование; как сказали бы бы нынешние чиновники, «надо вписаться в федеральную программу». В общем, из Орска в Москву полетела очередная бумага, копия которой до сих пор хранится в местном филиале госархива:

-

Лыжная станция. Ну, это, понятно, место, где летом хранятся, а зимой выдаются лыжи. Вряд ли ботинки: специальной лыжной обуви тогда еще, наверное, не было. Во всяком случае, в 1943 году Орск, отправляя городскую команду из 10 лыжников на соревнования в Медногорск, заказывал для них 10 лыжных костюмов и 10 пар валенок…

-

Для коньков. Так и написано: «для коньков». Опять-таки, понятно: место, где хранятся и выдаются коньки.

-

Раздевалка.

-

Шахматно-шашечная.

-

Биллиардная. А что, тоже спорт.

-

Инструкторская. Видимо, помещение для тренеров.

-

Врачебная. Сейчас мы называем это «медпункт».

-

Читальня. Интересно, это должна была быть библиотека со специфической спортивной литературой или, так сказать, общего профиля?

-

Буфет.

...А пока нет спортгородка, заниматься можно и на автовокзале! Документ того же 1936 года из городского архива

Окружать футбольное поле с его трибунами и подтрибунными помещениями должны были спортивные площадки для разных видов спорта. В их числе:

-

Волейбольных – 3 штуки.

-

Баскетбольных – 2.

-

Городочных – 2.

-

Теннисных – 2.

-

Гимнастическая – 1.

-

Крокетная – 1 (надо же, а мы-то привыкли считать, что крокет – это игра пижонов-аристократов в какой-нибудь Англии! Оказывается, и орские пролетарии времен индустриализации ее любили).

Благородная дама играет в крокет. Фото 19 века, автор неизвестен

Помимо этого, планировалось построить второе футбольное поле – для тренировок, без трибун; детскую площадку (вероятно, с качелями-каруселями и всевозможными лесенками); полосу препятствий – очевидно, по типу армейской; стрелковый тир; спортзал на 200 человек… и еще – кегельбанк! Так в документе написано – не «кегельбан» (от немецкого Kegelbahn — кегельная дорожка), а именно «кегельбанК». То ли это банальная опечатка, то ли по нормам того времени так и было положено писать: в официальных бумагах 30-х годов сплошь и рядом натыкаешься то на «проэкт», то на «эксплоатацию», то на «конфекты», то вот на «биллиардную»… Да, а кегельбан – это боулинг. Раньше в обиходе было название немецкое, теперь – очевидно, под влиянием голливудских фильмов – чаще употребляется английское.

А это, пожалуйста, кегельбан, начало 20 века. Автор фото не известен.

Но особняком здесь стояла так называемая водная станция.

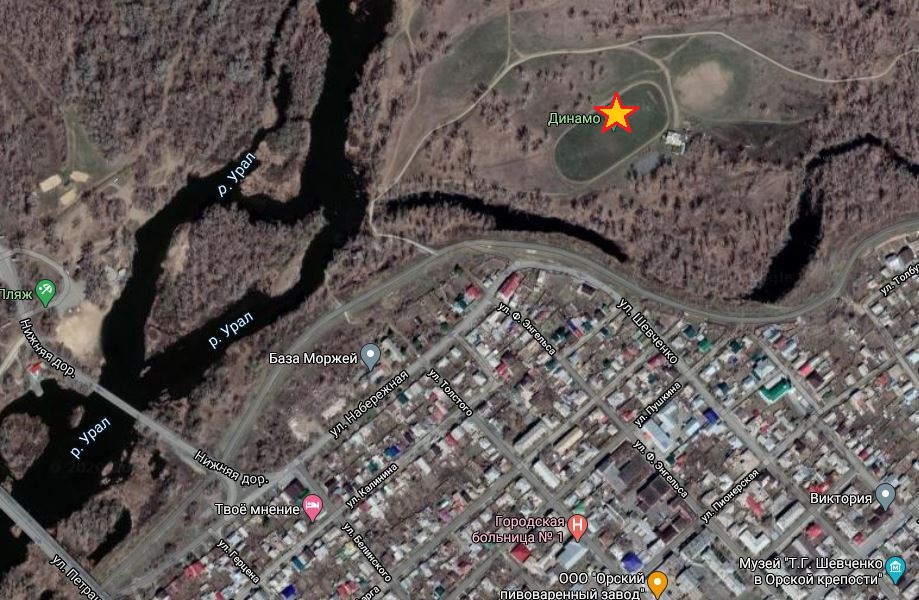

К сожалению, сейчас нельзя сказать, насколько эти планы были воплощены в жизнь. Получили ли орские ценители крокета и биллиарда возможность заниматься любимым спортом, мы не знаем. Но стадион в Зауралке точно появился. Да он и сейчас там есть, точнее, слабое воспоминание о когда-то мощном спортивном объекте.

Со спутника очертания стадиона видны до сих пор. Фото google.maps

Старогородские жители до сих пор бегают по дорожке почти 90-летней давности, которая опоясывала футбольное поле, засыпанное шлаком…

Урал56.Ру благодарит за помощь в подготовке материала филиал ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в городе Орске и лично директора Инну Ершову, а также МАУК «Орский краеведческий музей» и лично методиста Анастасию Симонову.