21 век принес нам революцию в сфере связи: практически у каждого современного человека есть мобильный телефон, который позволяет не только разговаривать с собеседником, но и отправлять ему текстовые сообщения, вести объемную переписку посредством электронной почты… Причем все происходит мгновенно: нажал кнопку – и готово. А еще относительно недавно (что такое 85 лет для истории человечества? мгновение!) все происходило совсем иначе, просто мы об этом подзабыли. Что ж, давайте вспомним. А поможет нам в этом архивный документ, составленный орским чиновником в марте 1935 года. Это докладная записка о работе местного узла связи, подготовленная по требованию областного начальства.

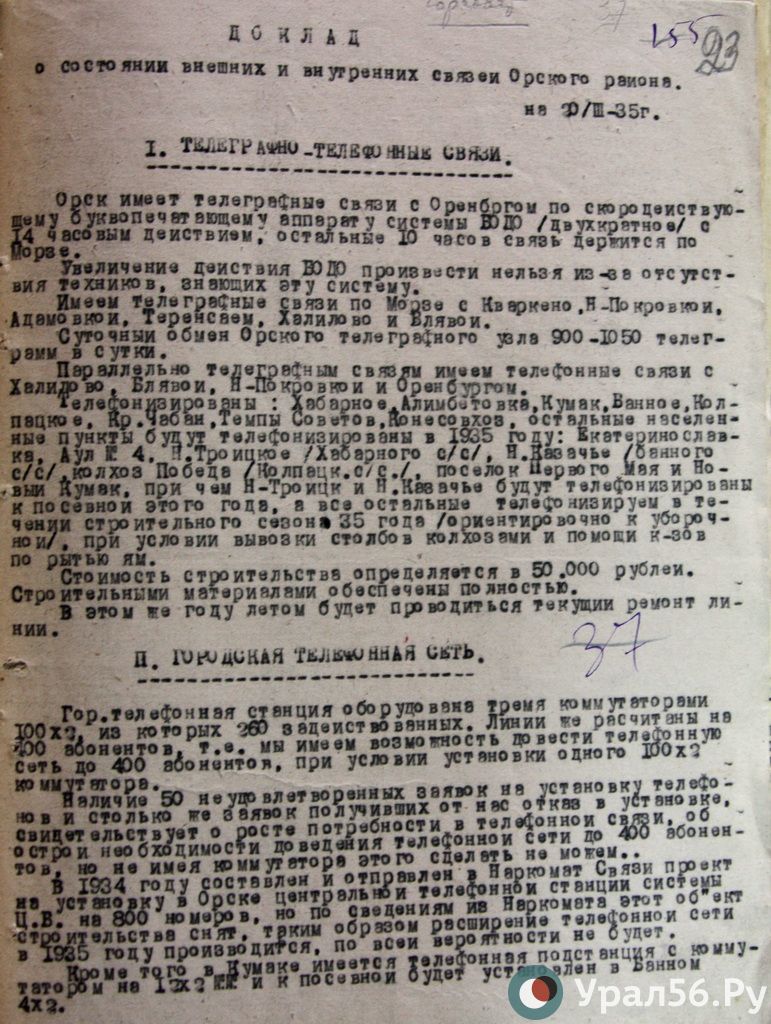

Первый лист доклада 80-летней давности

Скородействующий буквопечатающий аппарат

Главным средством междугородней связи тогда был, конечно, телеграф. Нынешняя молодежь уже слабо себе представляет, что же это такое. А кто постарше, кто застал советские времена, помнят, наверное, полоски бумаги с краткими сообщениями, которые приносил почтальон…

1937 год, городская гостиница (сейчас – корпус ОГТИ). Фото ОКМ

Устроено это было примерно так. Приходишь в почтово-телеграфное отделение, пишешь на бланке короткое сообщение, вроде нынешнего СМС (при этом пропускаешь предлоги, поскольку стоимость рассчитывалась по количеству слов, а не букв – в итоге получалось что-то вроде «поздравляю днем рождения жди меня гости»). Телеграфист набирает твое сообщение на специальном аппарате, отправляет кодом в такое же отделение в другом городе (селе). Там его дешифруют, распечатывают на полоске бумаги, и почтальон несет ее адресату. Если телеграмма поздравительная и ты доплачиваешь денежку, бумажку вклеивают в открытку. Если телеграмма не простая, а «молния» (тоже надо доплатить), то несет быстро, вне очереди...

Так вот: в 1935 году начальник отдела связи Орского района отчитывался:

1934 год, Красная площадь Орска (сейчас на этом месте находится Индустриальный колледж). Автор фото неизвестен

Жорж Бодо сконструировал свой аппарат в 1874 году. Он позволял одновременно по одному проводу передавать несколько телеграмм – эту способность обеспечивали специальные распределители. Таким образом, переписываться с Оренбургом с помощью аппарата Бодо в 1935 году могли сразу несколько телеграфистов. И сам передатчик имел несколько клавиш, что существенно убыстряло кодирование данных, да и на выходе они автоматически складывались в буквы, не приходилось тратить время на дешифровку… Но система эта была достаточно сложной, и людей, способных работать с ней, не хватало. Поэтому более современная техника загружалась в часы пик, а по ночам в дело вступал медленный старичок Морзе:

Поселок Первого Мая на проводе!

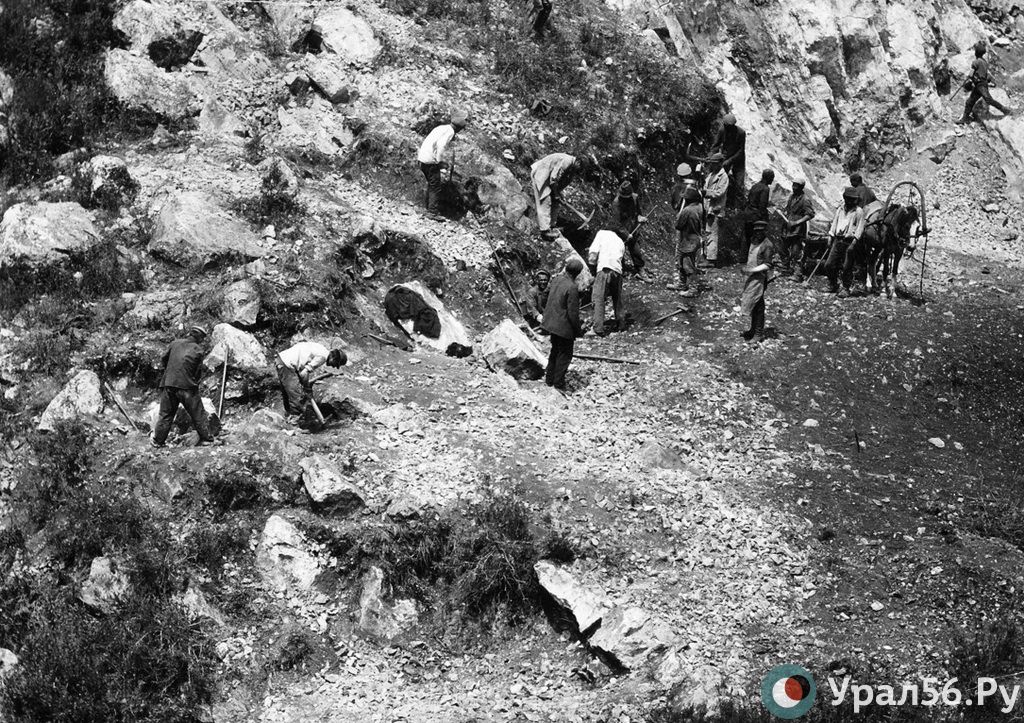

Параллельно телеграфной связи, действовала и телефонная междугородняя: с Оренбургом, Халилово, Блявой, Новопокровкой. С Оренбургом все понятно, но почему телефонный кабель протянули не в крупные села Адамовку и Кваркено, а в небольшие Халилово, Новопокровку и Бляву? Это тоже легко объяснимо: именно в той местности разрабатывались месторождения полезных ископаемых, от которых непосредственно зависели строившиеся орские заводы-гиганты…

1931 год, строительство Орского мясокомбината. Фото ОКМ

Также у Орска имелась телефонная связь с поселками и деревнями, снабжавшими город продуктами: Хабарным (теперь это пригород Новотроицка), Алимбетовкой (теперь находится на территории Казахстана), Кумаком, Банным, Колпацким, Красным Чабаном, колхозом «Темпы Советов» (сейчас – Репино), конесовхозом (сейчас это поселок Старая Биофабрика).

На 1935 год городские власти запланировали телефонизацию Екатеринославки, аула №4 (Тукай), Новотроицкого (тогда это небольшое село подчинялось Хабарному, а не наоборот), Новоказачьего, колхоза Победа (относился к Колпаку), поселка Первого Мая (Первомайского), и Нового Кумака.

1937 год, жилой дом в поселке Никель. Фото ОКМ

Но, оговаривался главный связист, это произойдет только, если сельчане сделают шаг навстречу и потрудятся на благо прогресса:

Везет лошадка дровенки, а в дровнях – письмецо

И телеграф, и телефон тогда использовались в основном как каналы срочной, экстренной связи: телеграммы не позволяли передавать большой объем текста, а качество слышимости при телефонных переговорах оставляло желать лучшего.

1931 год, разработка месторождения в Орском районе. Фото ОКМ

Поэтому вся важная, обстоятельная переписка велась в основном по старинке, почтой. Движение писем было тогда не очень быстрым, особенно зимой. Почему? Да вот поэтому:

Новостройками тогда называли поселки, возникшие при возводимых предприятиях: Мясокомбинат, Никель, Крекинг, ТЭЦ, Соцгород…

Всего же, согласно докладу, в Орском районе помимо райконторы (то есть районного почтамта) тогда имелось 15 агентств связи – или, как их принято называть сейчас, почтовых отделений. Располагались они при населенных пунктах и объектах:

-

Локомотивстрой (сейчас – район гостиницы Урал и школы №6);

-

Крекингстрой (сейчас – поселок Победа);

-

ИТК (исправительно-трудовая колония №3 в системе ГУЛаг, заключенные которой работали на строительстве практически всех крупных объектов);

-

ОПП (отдел полномочного представителя Наркомтяжпрома, то есть Сергея Франкфурта, который курировал возведение крупнейших предприятий);

-

Водострой (поселок строителей городских водоканальных сетей, располагавшийся неподалеку от Никеля);

-

Вокзал (железнодорожная станция «Орск»);

-

Конесовхоз (предприятие, образованное на базе казенной Тургайской конюшни, которая снабжала породистыми лошадьми части царской армии; совхоз продолжил снабжать ими армию Красную… Сейчас там находится поселок Старая Биофабрика);

-

Мясокомбинат;

-

Хабарное;

-

Екатеринославка;

-

Кумак;

-

Банное;

-

Колпацкое;

-

Красный Чабан;

-

Темпы Советов (сейчас – Репино).

Урал56.Ру благодарит за помощь в подготовке материала филиал ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в городе Орске и лично директора Инну Ершову, а также а также МАУК «Орский краеведческий музей» и лично методиста Анастасию Симонову.