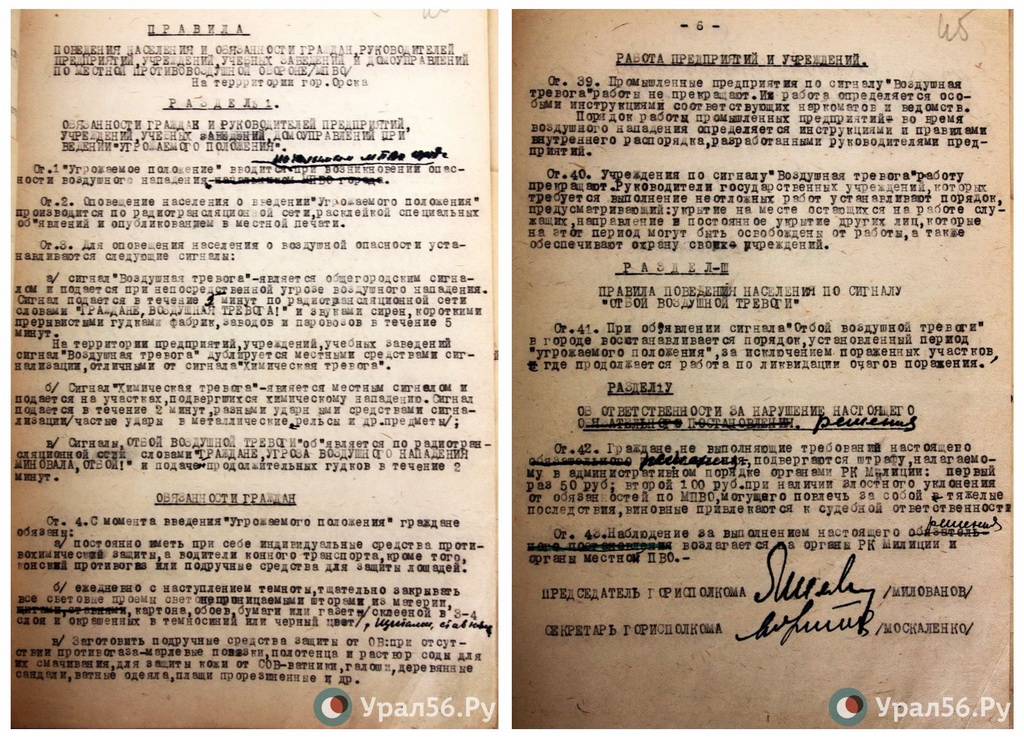

В январе 1943 года орским городским Советом были приняты «Правила поведения населения… по местной противовоздушной обороне на территории гор. Орска». В этом документе скрупулезно перечисляются все действия, которые необходимо было совершать жителям нашего города, если вдруг в небе над ним покажутся вражеские бомбардировщики.

Первая и последняя страницы документа (все 6 можно увидеть в фотогалерее внизу статьи)

Угрожали ли Орску бомбардировки?

Как мы все сейчас знаем, за все 1418 дней Великой Отечественной войны на Орск не упало ни одного авиаснаряда, и принятые местными властями меры предосторожности нам могут показаться избыточными. Но так ли это на самом деле?

Нет, конечно, не так. Просто представьте себе: 21 января 1943 года наши войска выбили немцев с аэродрома Гумрак (это была завершающая стадия Сталинградской битвы). То есть еще 20 января бамбардировщики Люфтваффе могли подняться с него в воздух – и всего через 1070 километров пути оказались бы над Орском. При том, что максимальная дальность полета «Heinkel» с полной бомбовой нагрузкой – 2400 километров, а «Junkers» – до 3000 километров. То есть теоретически они вполне могли подняться в воздух, отбомбиться по важнейшим предприятиям и вернуться обратно под Сталинград.

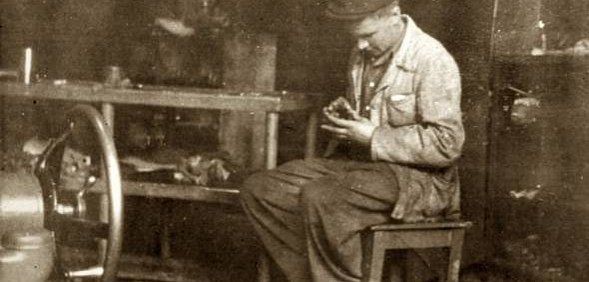

Руководство завода цветных металлов (эвакуирован из Кольчугино Владимирской области) на фоне переходящего Красного знамени ГКО, 1944г. Фото ОКМ

Понятно, что путь немецких летчиков оказался бы нелегким (да и почти невозможным), им пришлось бы преодолеть многочисленные заслоны наших войск противовоздушной обороны… Но и соблазн разбомбить один из важных тыловых центров, где ковалось оружие советской победы, мог оказаться велик.

В общем, угрозу воздушного нападения орские власти воспринимали серьезно – и делали, наверное, правильно. Военное время вообще не располагало к легкомысленности…

«Граждане обязаны иметь…»

Если у военного командования появлялась информация, что вражеские самолеты проникли в тыл и могут двигаться в сторону города, в нем объявлялось «угрожаемое положение». Об этом сообщали по радио, в газете и через листовки на стенах.

Как только вводилось это положение, люди должны были быть готовы в любой момент встретить атаку с воздуха. В первую очередь – всегда иметь при себе средства защиты, в первую очередь химической (от осколков бомбы разве что толстые стены подвала спасут, а к поражению ядовитыми газами можно и подготовиться):

Иллюстрация из инструкции КСПФ

Почему это отдельно оговаривалось в постановлении горсовета, понятно: представьте себе город, подвергшийся авианалету – люди бегают, по дорогам снуют машины, в том числе медицинские, пожарные, военные… И вдруг движение оказывается парализованным из-за упавшей поперек пути лошади. Пока ее освободят от упряжи, пока оттащат в сторону – будут потеряны драгоценные минуты!

Если специального противогаза у возчика не имелось, допускалось использовать «подручные средства» - обычный мешок, смоченный раствором соды. Им обматывалась лошадиная морда – лучше, чем совсем ничего…

Ну, а людям, помимо легких, требовалось защищать и кожу. Для этого предлагалось использовать одежду из натуральных материалов, которые не расползутся от воздействия кислоты: куртки на вате, деревянная обувь.

Город погружается во тьму

Чтобы обезопасить не только себя, но и свой город, граждане обязаны были после введения «угрожаемого положения» соблюдать режим светомаскировки.

Работницы мясокомбината собирают подарки для раненых госпиталя 3640, 1943г. Фото ОКМ

Это значило, что в темное время суток на городских улицах не должно было гореть ни единого огонька. Дело в том, что авианалеты на тыловые объекты производились в основном по ночам. Днем бойцам ПВО проще было сбить вражеский бомбардировщик: его хотя бы было видно. А ночью самолет надо было еще нащупать лучом мощного прожектора, потом навести орудие, и только тогда стрелять…

Но и летчикам ночью воевать было сложнее. Если в городе горят огни, задача проста: сбрасывай бомбы в самое густое пятно света – не ошибешься. А если город погружен во тьму, задача многократно усложняется. Поэтому власти и требовали: никакого света!

«Щель – простейшее укрытие»

Как уже говорилось выше, от воздействия отравляющих веществ граждан должны были защитить противогазы, повязки и одежда из натуральных материалов.

Но бомбы могли быть осколочными или зажигательными. Для того, чтобы укрыться от них, в городе оборудовались убежища разных типов. В тех домах, где имелись надежные подвалы, полагалось размещать людей в них. Если полноценного убежища не имелось, необходимо было вырыть «полевое»:

О том, что из себя представляет та самая щель, нам расскажет брошюра «Инженерная подготовка военнослужащих»:

Рисунок из военного справочника

Если же она «ляжет» чуть в стороне, то от осколков она защитит, да и воздействие ударной волны смягчит существенно.

Частые удары в рельс – признак химической атаки

Если бы город все-таки подвергся бомбардировке, граждане сразу после обнаружения вражеских самолетов услышали бы тревожные сигналы:

1944 год. 15-летний В. Елесин – рабочий завода тяжелого машиностроения (сейчас ЮУМЗ). Фото ОКМ

Эти люди проходили краткий курс подготовки, и в случае бомбежки должны были разбирать завалы, с помощью специальных щипцов подхватывать зажигательные снаряды и бросать их в ведра с песком, тушить уже начавшиеся пожары и так далее.

«Немедленно прекратить мытье, одеться и направиться в укрытия»

Положение, принятое горсоветом, жестко регламентировало поведение граждан в случае воздушной тревоги. Описывались буквально все случаи жизни – впрочем, инструкции для всех были примерно одинаковыми:

Операционная эвакогоспиталая, размещенного в здании школы №49. Фото ОКМ

Но было одно очень важное исключение из этого общего правила:

Урал56.Ру благодарит за помощь в подготовке материала филиал ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в городе Орске и лично директора Инну Ершову, а также а также МАУК «Орский краеведческий музей» и лично методиста Анастасию Симонову.