Самый древний документ из хранящихся в Орском филиале Оренбургского госархива датирован 1868 годом. Это метрическая книга, заполненная дьяконами Орского Спасо-Преображенского собора.

Титульный лист книги

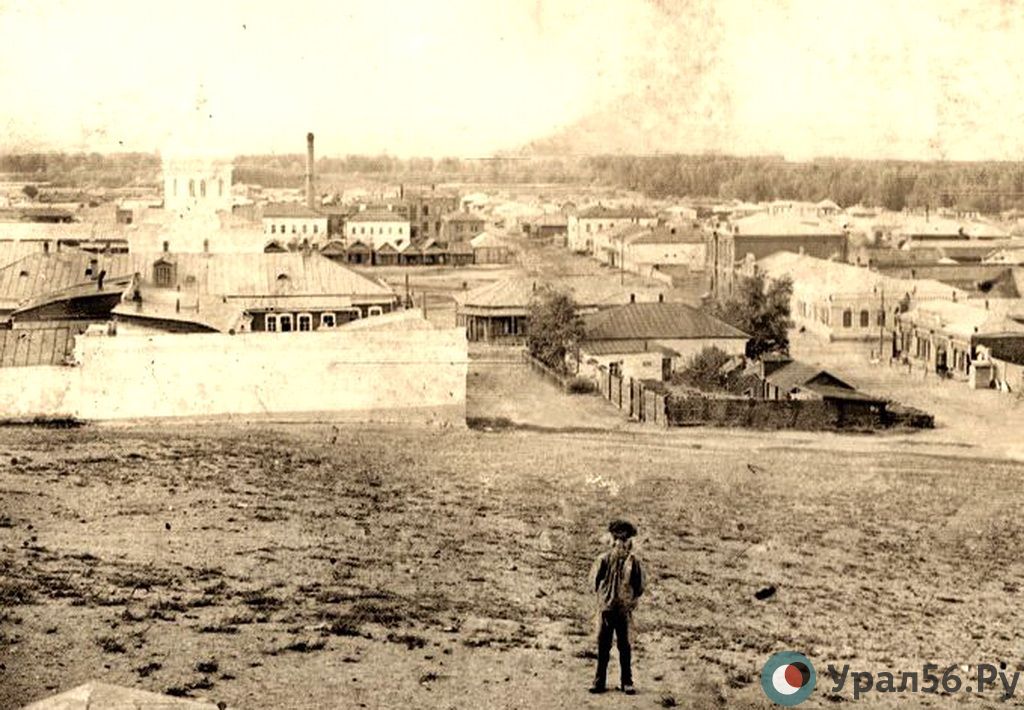

Раньше христианские церкви и мечети выполняли функции нынешних ЗАГСов: они регистрировали браки, рождения, смерти… Информация, конечно, сухая, сугубо официальная. И тем не менее, если читать старинные записи со вниманием, можно обнаружить много интересных фактов, показывающих, как жил наш город полтора века назад…

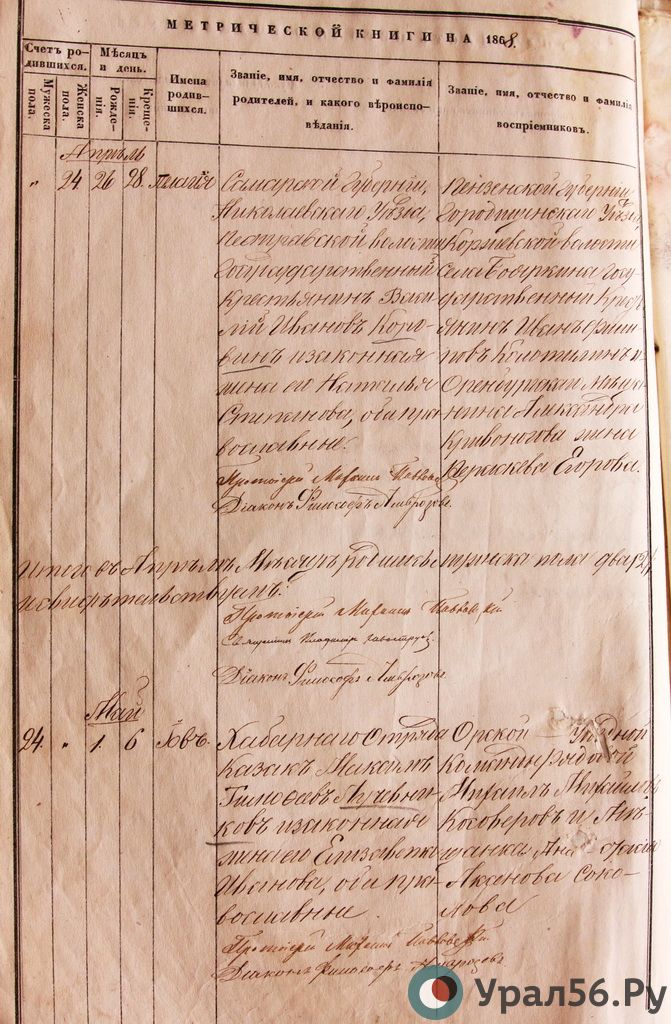

Рождения

— 24.03.1868. Родившийся: Мария. Родители: Хабарнаго отряда служащий казак Петр Никифоров Харзов и законная жена его Евдокия Алексеева, оба православные. Восприемники: Владимирской губернии Муромскаго уезда села Погоста государственный крестьянин Николай Петров Юдин и солдатка Евфросинья Данилова Данилова.

Итак, родилась в марте девочка Мария. Родилась в казачьей семье: отец Петр Никифорович (Никифоров, Алексеева в данном случае – не фамилии, а отчества, тогда так было принято называть, без «ич» и «вна») служил в Хабарном отряде, то есть жил в поселке Хабарном и защищал город Орск от нападения, так сказать, на дальних подступах.

Восприемником, то есть крестным Марии, стал государственный крестьянин Николай Петрович Юдин, приехавший в Орск из Владимирской губернии. Что такое «государственный»? До отмены крепостного права все крестьяне делились на помещичьих (тех, что принадлежали какому-то конкретному барину и жили на его земле) и государственных (которые жили на казенных землях и считались условно свободными). Второй вариант, конечно, был куда лучше… И вот в 1861 году крепостное право было отменено, а термин остался и 7 лет спустя.

Крестной выбрали солдатку Евфросинью Даниловну Данилову (по тем нормам получилось повторение: Данилова Данилова). Солдатка – значит, жена солдата. Вышла замуж за крестьянина – стала крестьянкой. Супруга забрали в армию (а служили тогда аж по 25 лет!) – социальный статус изменился, уже солдатка.

— 31.03.1868. Родившийся: Алексей. Родители: города Орска есаул Михаил Филиппов Трубчиков и законная жена его Елизавета Алексеева, оба православные. Восприемники: Орский 2-й гильдии купец Иосиф Стефанов Юрьев и титулярнаго советника Николая Скорнякова жена Агриппина Дмитриева.

А это уже не простого казака дочка, тут сын у есаула родился! Есаул – офицер очень высокого ранга. Потому и восприемники соответствующие – купец второй гильдии, тоже весьма солидно (3 гильдия – мелкий торговец, лавочник; 2 гильдия – собственное производство, завод, например, уже уровень выше; 1 гильдия – торговец высшего, международного уровня). Крестная – жена крупного чиновника.

Звание титулярного советника приравнивалось к армейскому званию штабс-капитана или казачьему подъесаула и автоматически предоставляло носителю личное дворянство. То есть сам титулярный советник становился дворянином, а вот к его детям этот статус не переходил, чтобы получить дворянство потомственное, требовалось подняться еще на ступеньку и дослужиться до коллежского асессора.

Один из листов книги

— 03.03.1868. Родившийся: Никита. Родители: Преображенскаго завода временно-обязанный крестьянин Семен Андреев Полозков и законная жена его Екатерина Осипова. Восприемники: временно-обязанный крестьянин того же завода Конон Осипов Мамыкин и крестьянка Ксения Иванова.

Тут опять семья простая. Что значит «временнообязанный»? Опять-таки вернемся к реформе 1861 года. Царь-освободитель отменил крепостное право, и крестьяне перестали быть собственностью помещиков. Но что такое крестьянин без земли? Пшик. А земля осталась у помещика. И бывшая живая собственность была обязана землю у барина выкупить. А пока не выкупил – плати оброк, то есть, по сути, арендную плату. Где взять деньги? А на заводе зарабатывай…

— 08.05.1868. Родившийся: Николай. Родители: Колпацкаго отряда торговаго общества казак Тихон Васильев Архипов и законная жена его Евгения Иванова, оба православные. Восприемники: города Орска купеческий племянник Иван Феодоров Назаров и Колпацкаго отряда служащего казака Якова Колесникова дочь, девица Анастасия.

Тихон Архипов жил в казачьей станице Колпаке, но числился не служащим казаком, а торговым. Да-да, бывали и такие! Дело в том, что казачество было сословием привилегированным: оно не платило налогов и пошлин, которыми облагались, скажем, крестьянство или купечество, а с государством расплачивалось верной службой. То есть тут у казаков было определенное преимущество перед крестьянами и купцами. Но, не платя налогов, они не могли в полной мере распоряжаться собой. Обычный казак занимался сельским хозяйством – пахал и сеял; торговый – держал лавку, возил товар… Но по первому зову царя и тот, и другой вскакивали в седло и мчались к месту несения службы.

И еще одна интересная деталь, вы, наверное, уже обратили на это внимание. Женщины того времени в России не имели собственного социального статуса: он определялся по главе семьи, к которой женщина относилась. Вышла замуж за чиновника – стала называться по мужу: «жена титулярного советника». Если пока не замужем, запишут по отцу: «дочь служащего казака».

Иногда статус по родственникам получали и мужчины. Например, Ивана Назарова обозначили «купеческим племянником». Очевидно, это было принципиальным: что там из себя представляет сам восприемник Иван Федорович, не важно, а вот его дядя – первый в городе богач, это стоит подчеркнуть!

— 24.08.1968. Родившийся: Александр. Родители: рядовой Оренбургской сборной команды Вотик Мартинов Заводняк. Католик.

Самая короткая запись за весь 1868 год. Детей, родившихся в православных семьях, крестили в православных храмах и заодно там же выдавали им метрики – по-нынешнему, свидетельства о рождении. Мусульман аналогичным образом регистрировали в мечетях – их в городе имелось несколько. А как быть с представителями иных конфессий? Вот, например, католик Вотик (возможно, на самом деле звали его Войтехом, это распространенное чешское имя, а писарь упростил на русский манер) оказался в Орске по долгу службы. Здесь у солдата родился сын. И что делать? Если бы его занесло, скажем, в Польшу, которая тогда являлась частью Российской Империи, ребенка крестили бы в католическом храме и так же выдали метрику. Но в Орске такого храма не было. Поэтому младенца Александра православный священник крестить не стал, не понадобились и восприемники – католику просто выдали документ и записали, что у царя-батюшки появился еще один подданный. А вот почему имя матери в метрическую книгу не вписано? Непонятно.

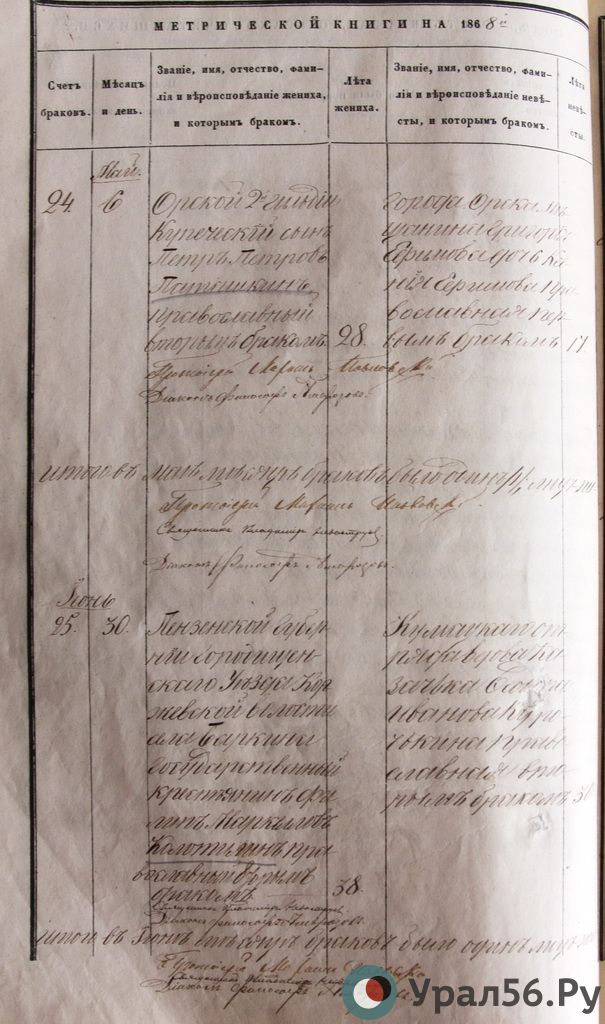

Браки

— 28.04.1868. Жених: Оренбургский мещанин Иван Семенов Мальков, православный, первым браком. Невеста: города Орска отставного урядника Семена Севостьянова дочь Ксения, православная, первым браком. Поручители: по жениху – города Орска казаки Александр Богданов, Василий Орлов и Семен Каменский; по невесте – отставные солдаты Родион Карпов, Прокопий Макаров и Петров.

Приехал в Орск из Оренбурга тамошний мещанин Иван Мальков. Мещанин – значит, городской житель, не состоящий на государственной службе и не занимающийся торговлей. То есть, скорее всего, ремесленник: кузнец, бондарь, портной… А может, и домовладелец: построил в Оренбурге «доходный дом» и жил с квартплаты.

Так вот: приехал он в Орск, где встретил девушку Ксению Севостьянову, дочь отставного урядника. Урядник – это казачий унтер-офицер, то есть что-то вроде нынешнего армейского старшины, то есть человек из простых, не имеющий, в отличие от офицера, военного образования, но проявивший лидерские качества и храбрость, которому поручали обучение молодежи и заботу о личном составе в бытовых вопросах.

Поручителей, то есть свидетелей, было, как и положено, шестеро, и все – мужчины. Жених привел с собой троих местных казаков, а невеста – трех отставных солдат, ранее служивших в городском гарнизоне.

Один листов книги

— 07.04.1868. Жених: Орской уездной команды унтер-офицер Никита Иванов Ерлыков, православный, вторым браком. Невеста: города Орска вдова казачка Ольга Васильева Тетерникова, православная, вторым браком. Поручители: по жениху – Орской уездной команды унтер-офицеры Игнатий Кузьковский, Иван Кажиков и Степан Белов; по невесте – Орской станицы урядник Николай Васильев и казаки Нефед Сажин, Петр Кербицкий.

В отличие от предыдущих молодых, которые сочетались «первым браком», Никита Ерлыков и Ольга Тетерникова были вдовыми – то есть у него умерла жена, у нее – муж. Ерлыков служил в местном армейском гарнизоне унтером-офицером (в переводе с немецкого – под-офицером; кстати, унтером царской армии был, например, легендарный красный комдив Чапаев). То есть он, как и казачий урядник, пробился к должности с «низов», из обычных солдат.

Невеста же ранее была замужем за казаком. Выйдя замуж второй раз, она приобретала новый статус – стала унтер-офицершей.

— 06.05.1868. Жених: Орский 2-ой гильдии купеческий сын Петр Петров Патинкин, православный, вторым браком. Невеста: города Орска мещанина Григория Ефимова дочь Ксения, православная, первым браком. Поручители: по жениху – города Орска мещане Алексей Лаврентьев и Григорий Лаврентьев Хомяковы, Василий Пуликов; по невесте – города Орска мещане Григорий Ефимов, Лазарь Ефимов Ефимовы и отставной солдат Гурий Ефимов Ефимов.

А вот на молодой девушке женился овдовевший «купеческий сын». По логике, он и сам должен бы называться купцом, как и отец, тем более он явно не мальчишка, второй раз уж женится. Но записали почему-то именно так. Видимо, торговлю вел отец, а Петр Петрович был при нем так, на подхвате.

Супруга купеческому сыну досталась не из знатных, мещанская дочь, и свидетели подобрались такие же.

Смерти

— 18.01.1868. Умерший: Самарской губернии Николаевскаго уезда села Горенскаго государственный крестьянин Харлампий Алексеев Уланов. Возраст: 28 лет. От чего умер: от головной боли.

Вообще, в метрической книге за 1868 год часто встречается это название – Николаевский уезд Самарской губернии. Крестьяне, приехавшие оттуда, женились, рождали детей, умирали. Что их принесло в Орск? Вероятно, работали здесь на какой-нибудь стройке: завод ли возводили, дороги ли прокладывали.

28-летний Харлампий Уланов занемог и умер. От чего? Записано, от головной боли. Сейчас это звучит дико, а тогда было в порядке вещей. Слег человек, его спрашивают: что случилось? Отвечает, что болит голова. А потом перестает отвечать. Врач его при смерти, вероятно, не осматривал, а уж судмедэкспертиза… Не было тогда такого порядка. Отпели Харлампия, похоронили, сделали запись.

— 24.04.1868. Умерший: Колпацкаго отряда служащего казака Георгия Лотышева сын Павел. Возраст: 2 недели. От чего умер: от родимицы.

Это самая популярная запись. На одного умершего взрослого приходится 3-4 младенца. Детская смертность была в то время чудовищной: лекарств было мало, медицинской помощи (по крайней мере, для низших сословий) – почти никакой, плюс антисанитария и прочее. На эту самую «родимицу» списывали все: и простуды, и дизентерию.

Один из листов книги

— 27.01.1868. Умерший: Отставной рядовой Тимофей Иванов Иванов. Возраст: 48 лет. От чего умер: от истощения сил.

Удивительная запись. Если Харлампий Уланов хотя бы жаловался на головную боль, то есть какие-то симптомы неизвестного заболевания имелись, то отставной рядовой Иванов умер просто от истощения сил. Вот так.

— 04.02.1868. Умерший: Самарской губернии, Николаевскаго уезда, Ивановской волости, села Чернавы государственного крестьянина Ильи Ермолаева Афанасьева дочь Наталья. Возраст: 12 лет. От чего умер: от сухотки.

12-летняя девочка Наташа, прибывшая в Орск с родителями из уже упоминавшегося Николаевского уезда Самарской области, умерла от сухотки. Что это такое? Согласно словарю Ушакова, сухотка – это либо «сильная худоба от болезненного изнурения», либо «тяжелое хроническое заболевание нервной системы на почве сифилиса». То есть девочка, возможно, просто зачахла от плохой еды и тяжелой работы, как Тимофей Иванов, а возможно, стала жертвой коварной венерической болезни. И в этом нет ничего сверхъестественного – у Михаила Булгакова, который в молодости работал врачом в глухой местности, есть рассказ «Звездная сыпь», посвященный как раз сифилису. Автор рассказывает, как он выкашивал целые деревни, не щадя ни взрослых, ни грудных детей.

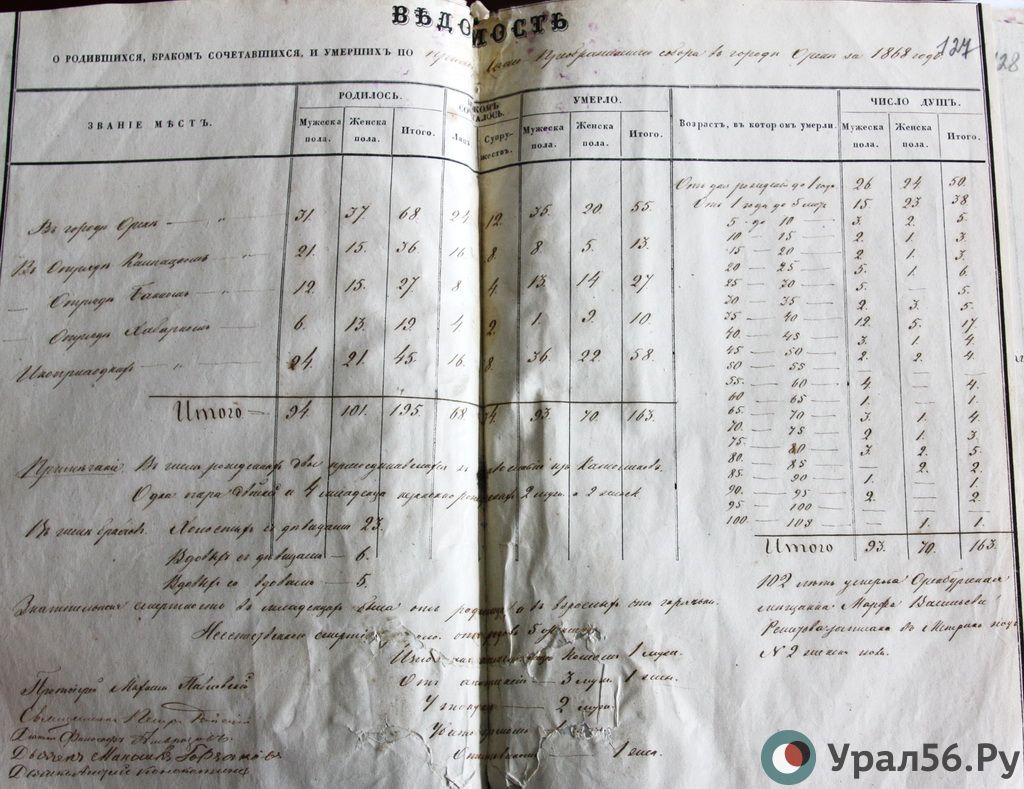

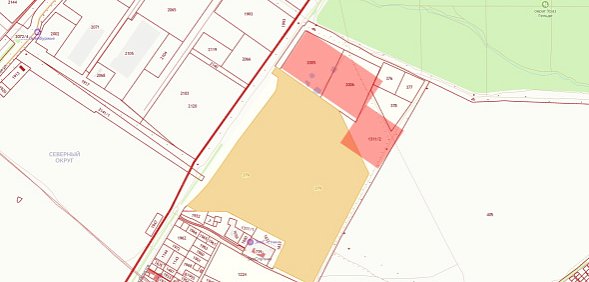

Сводная таблица за 1868 год. Это не весь город, а один из городских храмов с приписанными к нему казачьими станицами

— 13.02.1868. Умерший: Безсрочнаго отпуска рядовой Петр Архипов Жуков. Возраст: 39 лет. От чего умер: изломан на мельнице колесом.

Как уже говорилось выше, солдатская служба в Русской Императорской армии тогда длилась целых 25 лет. И для тех, кто успешно осваивал воинскую науку, существовала возможность после скольки-то лет реальной службы уйти в «бессрочный отпуск». Формально являясь солдатом, такой человек мог вернуться домой, к семье, к привычному крестьянскому труду (или городскому ремеслу). С введением военного положения ему следовало немедленно вернуться в часть. А пока войны нет – можно и дома жить. И ему так лучше, и государству лишний рот кормить не надо.

Так вот, Петр Жуков, сменив мундир на обычную рубаху, работал на мельнице, где и погиб, попав под огромное колесо…

— 16.02.1868. Умерший: Губернский секретарь Иван Андреев Можжевитянов. Возраст: 77 лет. От чего умер: от апоплексическаго удара.

Губернский секретарь – чин совсем не высокий. По «табели о рангах» - второй снизу, соответствовал армейскому чину поручика (по-нынешнему, старшего лейтенанта). То есть нельзя сказать, что Иван Можжевитянов сделал головокружительную карьеру… Зато он дожил до лет весьма почтенных – тогда, при невысоком уровне медицины, это мало кому удавалось. В могилу его свел апоплексический удар – так раньше называли инсульт.

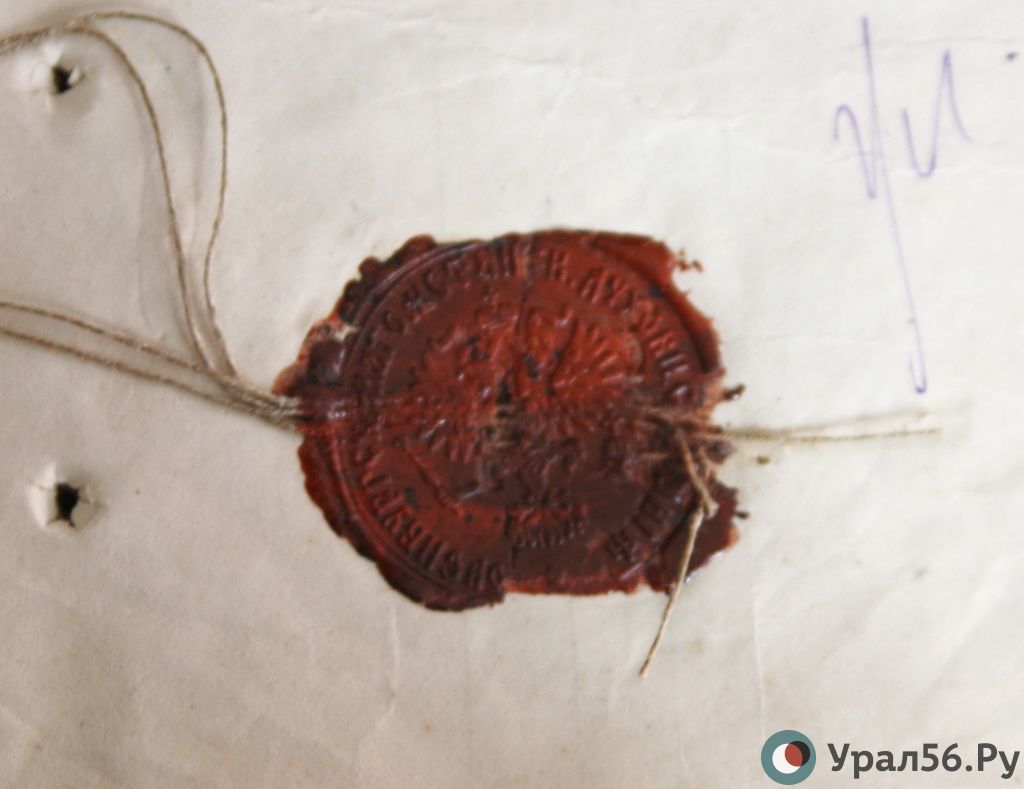

Заполненная книга закреплялась сургучной печатью с государственным гербом – чтобы нельзя было задним числом подменить отдельные листы

Урал56.Ру благодарит за помощь в подготовке материала филиал ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в городе Орске и лично директора Инну Ершову, а также МАУК «Орский краеведческий музей» и лично методиста Анастасию Симонову.