Богат водоемами наш степной край: большими и малыми. Речками и ручьями, озерами и старицами, родниками и ключами, водохранилищами и другими водными артериями. На Востоке Оренбуржья протекают Урал, Орь, Елшанка, Губерля, Кумак и многочисленные небольшие речонки и ручейки, питающие эти реки. Их такое множество, что и не перечесть. Недавно мы писали о Черной речке (притоке), о бассейне реки Орь, о Суундуке. Сегодня разговор пойдет о Золотой речке.

- Алтын – Су – золотая река

На картах нашей местности, вы, читатели, как ни рассматривайте, такого топонима точно не найдете. Но то, что этот гидроним существовал, писал нам в свое время самобытный краевед В.Д. Дырбов:

Но питьевые ли качества наверняка имели в виду кочевые народы степей, когда дали реке такое говорящее название?

Дырбов вспоминает истории:

Было ли вывезено это золото или нет, доподлинно неизвестно. Но то, что оно в бассейне реки Кумак залегает в огромном количестве, это факт неоспоримый, ведь не зря же вольный казахский народ так называл всем привычную Кумачку. Значит, находили по берегам Кумака представители тюркской языковой группы и крупицы золота, и небольшие слитки.

Кстати, в переводе река Кумак (официальное название, а Кумачка все же разговорное) переводится с тюркского языка как белый песок: «кум» - песок, «ак»- белый.

Орчанам очень хорошо известны берега этой речки: многие с превеликим удовольствием любят отдыхать и рыбачить на берегах Кумака. Песка белого здесь предостаточно.

Вслед за Дырбовым автор исследования о Прииск-Кумаке, возникшем на берегу Золотой речки (Алтын-су), Виктор Гергенредер пишет нам про красивую легенду о захваченном золотом кладе, который дутовцы увезли с собой оттуда при бегстве.

Отступая на Иргиз и Тургай, они успели оставить след в здешних краях.

Но исследователь и краевед Адамовского района П. Л. Дреев считает легенду о захвате клада дутовцами неосновательной:

- Прииск-Кумак. История возникновения, процветания и забвения

На берегах водной артерии расположено несколько населенных пунктов с названиями, имеющими общие семантическое корни, основу которым дала река. Это и село Кумак Новоорского района, и поселок Малый Кумак в составе города Орска, и поселок Кумак в составе Ясненского городского округа. Вот о последнем из них мы сегодня и поговорим.

Находится населенный пункт в двухстах с небольшим километрах от города Орска. Еще несколько десятилетий назад поселение, о котором наш рассказ, называлось несколько иначе – Прииск-Кумак. И добывали здесь ни много ни мало золото.

Мы вам уже рассказывали недавно о приисках Айдырлинский и Синий Шихан, пообещав однажды поговорить о Прииск-Кумаке.

Итак, начинаем. Виктор Гергенредер, восхищаясь богатствами своей малой Родины, писал:

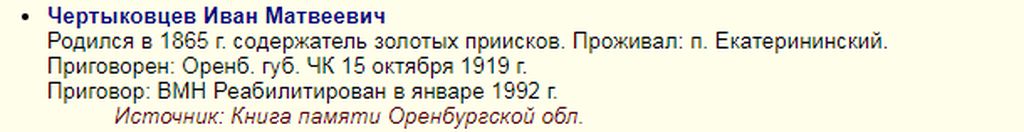

Документ, подтверждающий факт владения, хранится в Оренбургском областном архиве:

Иван Чертыковцев родом из Екатериновки (отряд Екатериновский) Кваркенской станицы, служил в чине подполковника казачьих войск, одновременно владел приисками.

Получив отводы земли в долине реки Чиликсай (приток Кумака) и имея здесь копи, он объединил их в один поселок, получивший название Кумак. А так как это был прииск – то есть горнодобывающее предприятие, производящее разработку россыпных месторождений золота, то в последствии поселение вокруг предприятия и стали именовать Прииск-Кумаком.

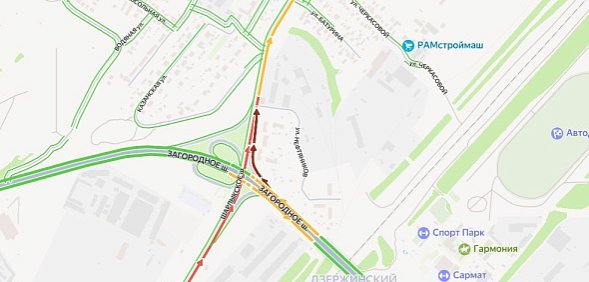

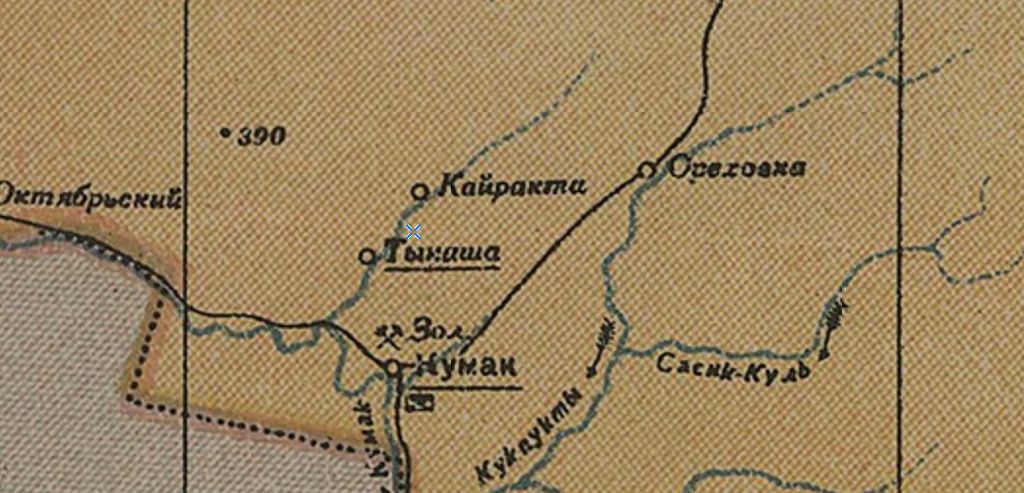

Появился прииск на карте Кустанайского уезда Тургайской области, потом относился к Адамовскому району Оренбургской (Чкаловской с 1938 по 1957 год области), а со времени образования Ясненского района (сейчас городского округа) находится в его составе.

Кумак в составе Адамовского района Чкаловской области. 1939 год

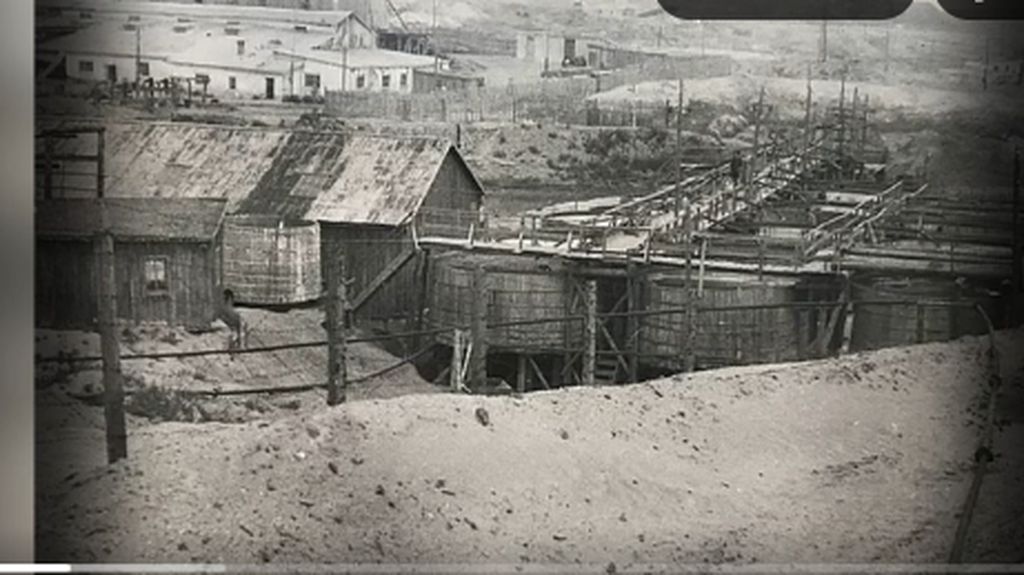

При Чертыковцеве рудник работал кустарным способом. Руду поднимали из забоя не механически, а на конной тяге. В 20-е годы в данной местности вновь начинаются разработки после вынужденного забвения в годы Гражданской войны..

Большей частью золото добывали из породы, от которой его отделяли на обогатительной фабрике. Но, по рассказам старожилов, один из жителей поселка по фамилии Сальников, нашел в овраге целый слиток драгоценного металла. Так и прозвали эту балку Сальниковой.

Но это был единичный случай. Добычу руды вели в шахтах местные жители.

До 1941 года руководство рудника Кумак менялось очень быстро, большую роль в этом сыграли и политические перипетии 30-х годов 20 века. Государство для управления золотодобычей создавало тресты, одним из них стал трест «Уралзолото». До самой войны прииск переходил в подчинение то одному, то другому тресту. Находился в ведении треста «Чкаловзолото».

В поселке имелись многочисленные шахты, в том числе «Новокапиатальная», а также обогатительная фабрика.

На заднем плане шахта «Новокапитальная», фото из архива В. В. Кривенко

Это был самый любимый «аттракцион» ребятни Кумака пятидесятых. Каждый ребенок хоть один раз, но прокатился на местном «поезде».

Тот самый мотовоз. Фото из архива В.В. Кривенко

Разработки золотоносной породы в шестидесятые годы прошлого века уже нуждались в реновации, но для модернизации рудника в последующие годы не было сделано ничего. Появившийся до революции в 1914 году, прииск был окончательно закрыт в 1964 году. Хотя слухи о закрытии рудника и его нерентабельности ходили еще в 1961-ом.

Прииск-Кумак состоял из четырех кварталов, первый из которых был самым близким к комбинату. Был еще Заречный квартал. Первый и второй кварталы разделялись ручьем Чиликсай, а Кумак уже нес свои воды непосредственно вблизи самого комбината.

В населенном пункте имелась средняя школа, была и казахская школа, детский сад и больница, и клуб имени Артема, поселковый совет, столовая, многие другие учреждения инфраструктуры. В Прииск-Кумаке имелись магазины и столярка, гараж, вечерняя школа.

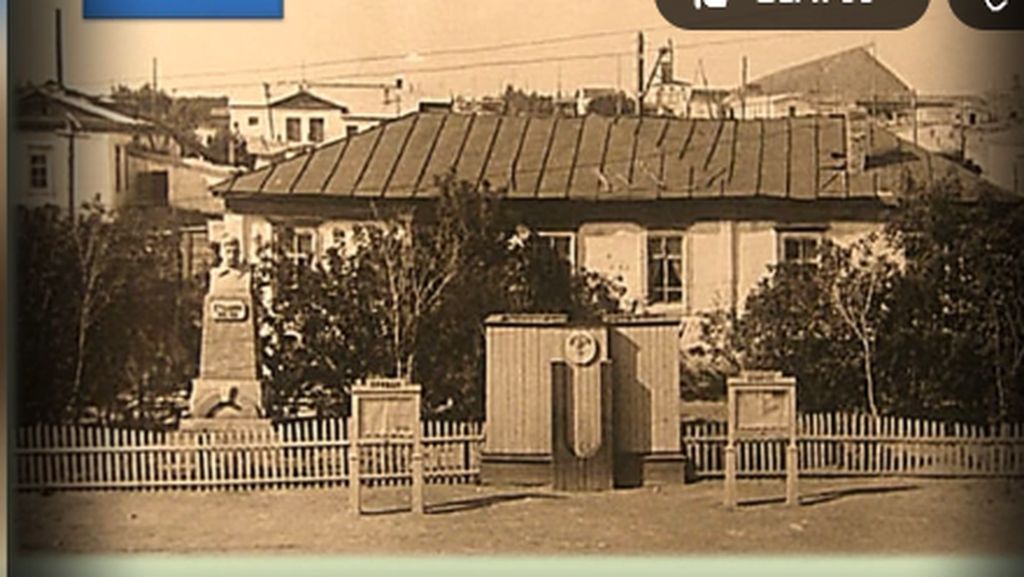

Кумакский поссовет

Кумакская больница

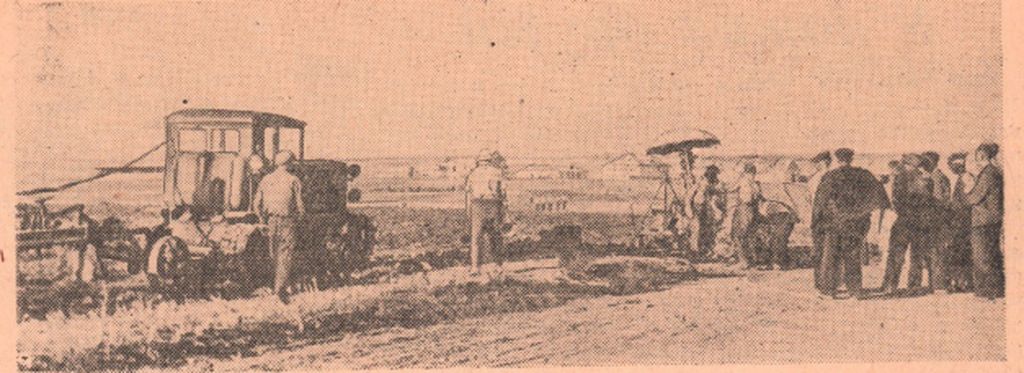

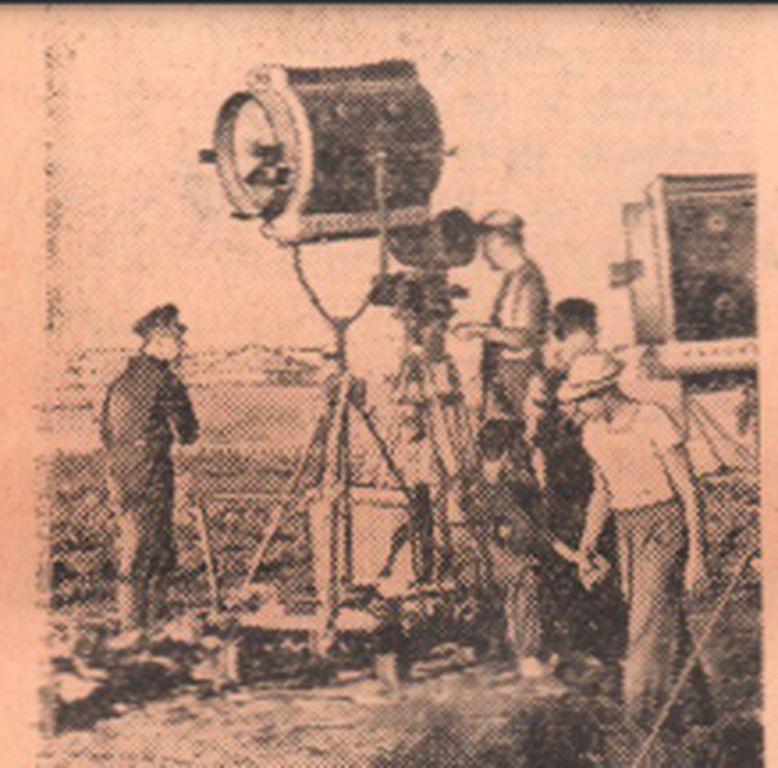

Фото съемок фильма из «Орского рабочего» от 24 августа 1958 года

Фото из газеты «Орский рабочий»

Вот как говорит об этом событии кумакчанин Реперчук Сергей Владимирович:

Фото из архива С.В. Реперчука

В поселке проживали люди разных национальностей: русские, украинцы, казахи, немцы и другие. Как же здесь в далекой степи появились представители немецкой диаспоры?

Долог и труден был их путь, пока они не нашли себе приют на нашем уральском приволье. Бывшие ранее жителями Автономной ССР Немцев Поволжья, они немало поскитались по огромной стране совсем не по своей воле.

Немцы Поволжья были депортированы из их родных мест по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года в районы Сибири и Казахстана, а затем, уже из мест ссылки, были призваны через военкоматы в «трудовую армию». Призыв в эту армию, которая трудилась практически в режиме заключения, коснулся всех мужчин немецкой национальности, имевших возраст от 15 до 55 лет, и женщин в возрасте от 16 до 45 лет.

Поволжские немцы, осевшие в Оренбургских степях, были переведены в Прииск-Кумак из «Ивдельлага» - лагеря для трудармейцев в Свердловской области. Осенью 1946 года руководство лагеря формировало списки трудармейцев для отправки на рудники Кумак и Джетыгара.

По прибытии из Свердловска на поезде до станции Шильда заключенных разделили: одних направили в Джетыгару, других в Кумак. Тех, что определили в Прииск-Кумак, насчитывалось около 200 человек. Их охраняли всего шесть солдат с ППШ. Но никто не пытался бежать. Вольный ветер степей казался таким желанным после ужасов «Ивдельлага».

Расселили немцев первоначально в бараках. Потом они потихоньку начинают перебираться в землянки. В 1947 году бывшие заключенные «Ивдельлага» получают возможность вызвать в Кумак своих жен и детей, оставшихся в Сибири. Так, покинув неприветливую Сибирь, обрели они тут свой приют, а дети многих из них - родину. Но время внесло свои коррективы: рудник просуществовал всего пятьдесят лет.

Еще при жизни Бадерного остро стоял вопрос о функционировании предприятия по добыче золота. Все пласты пород, залегающие на определенной глубине, были отработаны. Нужны были разработки недр, новое оборудование, современная механизация. В Москве решили, что лучше вложиться в производство аналогичных рудников в Сибири, нежели тратить деньги на старый, требующий немалых затрат. Так исчезло предприятие, начал пустеть поселок. От былого величия осталась только малая его часть, потерявшая в своем названии слово Прииск.

После закрытия шахты начинается отток населения из Прииск-Кумака. Учреждения инфраструктуры приходят в упадок. Конечно, поселок не исчез и до настоящего времени все еще существует. Но если в годы расцвета он насчитывал порядка 10 тысяч человек, сейчас вряд ли наберется сотни две жителей.

Но не только Кумак богат золотом. Мы уже знаем про Суундук, о котором писали в одной из статей, но, поверьте, есть еще места, которые одаривают человечество своим природным богатством. В бассейне реки Урал драгметалл тоже встречается.

Опять возвращаясь к исследованию самобытного краеведа Дырбова, читаем:

«Кроме того, мой спутник рассказал сногсшибательную историю. И снова последовал не менее увлекательный рассказ моего спутника.

- Как то мы обследовали правый берег Урала от Ириклы до Банного. В прибрежных скалах нашли расщелину, переходящую в шахту. Жила драгоценного металла разрабатывалась целыми поколениями. Каждый продолжатель рода передавал ее только наследникам, а те под большим секретом – свои детям и внукам.

К тому времени, когда мы обнаружили подземную кладовую, она оказалась пустой. Но мой попутчик был уверен, что имея современную технику, в окрестности можно найти и другие золотоносные расщелины. Позже подобные предположения я слышал и от более компетентных в этом деле людей…»

На этом статью завершаем, а в следующий раз еще о чем-нибудь вам непременно расскажем. Следите за обновлениями.

Использованные источники:

1. Виктор Гергенредер. Кумак-золото- люди: исторический рассказ. – Пермь: Типография «Астер» (ИП Дудкин В.А.), 2020.

2. В.Д. Дырбов. Чудеса местного значения. Типография «Гид», подписано к печати 21 апреля 2014 г.

3 . Номер газеты «Орский рабочий» от 24 августа 1958 года.

4. Сайт адамовского краеведа Дреева П. Л.

За помощь в подготовке материала благодарим директора МАУК «ЦБС г. Орска» Валерию Леонидовну Карижскую.